ガンスタさんに変なの投稿してきた!

まぁ、ダブルオーダイバーが安売りされてるの見て不憫に思ったのと、一目見て「グレンラガンかな?」と思ったちゅーネタを更に練りこみ、リク君のGNドライブと光の翼のダブル特徴に対抗するには螺旋エネルギーだけでは不安だからドラゴンでもつけっかー、前にこさえたこともあるし!

で、途中からドラゴン作りに熱中したである。

毎回思うが、なんでこんなトンチキな形からドラゴンが作れるのか、甚だ疑問である。

前回のは龍の子太郎モデルなので目玉が無い(太郎育てる為にかーちゃんは眼をくりだして与えてしもたんじゃ…詳しくは龍の子太郎をググろう!)訳ですが、今回はちゃんと目玉を入れよう、そして目玉をなんか良い感じに見せる為に透明プラで作ろうとか綿密に計画立てました。というか、割と全力でドラゴン作りにパワー割り振ってます。

つぶらな瞳過ぎないか、なんか可愛くなってねーか? と悩んだりもしました。こぐまのケーキ屋さんの瞳に近い、よーな…

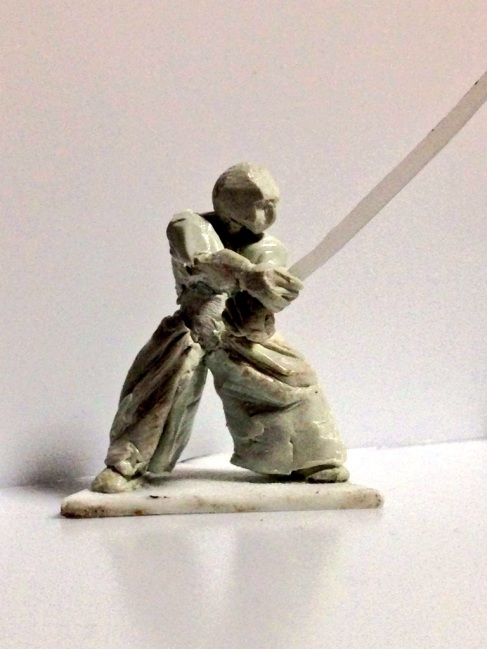

この辺でフレディポーズにする事決定。アングル決めたのでこの方向でなんかこーイカつい感じになれば良いかと覚悟をキメる。後、この辺からネタを隠さずとも誰もこんなもん真似しないべな…(怪獣とかこさえてる人はガンスタさんに来ないだろう)とゆー事でネタバラしに入りました。パテ細工するにしても多分FA Gとかその辺の可愛い作品ぐらいだろうと。まぁキングギドラとか作る人はあんまガンプラに走りませんわな、はっはっは!

ザクッと塗って行く。ヌラヌラ光沢系を狙いつつ、やっぱ普通に塗ったんではインパクトねーよな!とメタルフィギュア方面の塗りを施す方向に舵を切る。

大体完成。塗った後に「これ、本体にトップコート吹いてないじゃん…」と頭を抱えるが、ギガドリルとドラゴンという二大見せたい部分はキチンとしてるからセーフ理論で無視する。この時点でダブルオーさんはドラゴンの台座とゆーかなんとゆーか…

仕込み写真を撮影しておく。ドラゴンのテリと光源方向が一致しない写真を撮影して「テリは塗装表現なんだよ!」オーラを出したが割とスカされて残念無念。

カレーばかり食ってる人に全く別のアフリカ料理(その人物はアフリカ料理を食った事がない)食わせてどうか?と聞いても訳わからないのと同じ様に、メタルフィギュアとか「そーゆーもの」を知らない人にメタルフィギュアとかガンプラとかと全く別のもの見せても分からんよな…と完成してから気づいたりなんかして。(制作過程が楽しかったので良しとする)

テカテカのヌルヌルであり作った本人はかなり満足している。何故この感じでドラゴンさんのフルボディを作らないのか。買うと数千円するから自作したら大儲けなのに!(苦笑)

まぁ、自分で言うのもナンですが、誰も来ない大平原の真ん中に駆け出して大変気分良く作成できました。やれるやれる、ヘーキヘーキ!

このラインで船の船首彫刻(大体半裸の長髪の女性がバインバインな感じの奴)みたいなガンプラこさえてもいーかなーとか思いましたよ…マーメイド砲って、知ってる?(すごい古い漫画ネタ)

![IMG_1702[1]](https://wildcatfactory.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/img_17021.jpg?w=652&h=869)